陈先达:“信马”才能真“姓马”

一间斗室,无限乾坤。

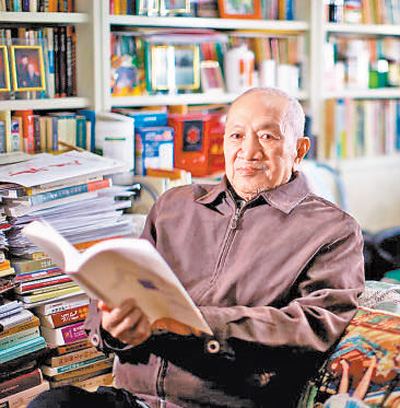

整面墙是书,沙发间不大的空隙里,也是书。一篇篇动辄几千字的雄文,以几乎一月一篇的频率从这里写出……而作者,是已然87岁高龄的著名马克思主义哲学家、中国人民大学哲学院教授陈先达(见上图,资料照片)。

“从专业来说,我‘姓马’:马克思主义哲学;从职业来说,我也‘姓马’:马克思主义哲学教员。”陈老这样介绍自己,并反复强调:“只有‘信马’才能真正‘姓马’。”

“中国知识分子具有爱国忧时的民族精神传统”

早上6点多,陈老像往常一样打开电视,收看国内国际新闻,听焦点事件访谈。他坐在被书簇拥的沙发上,睿智晶亮的目光仿佛能够穿透岁月……

出生在江西鄱阳的陈先达是渔民之后、商人之子。87年的岁月奔流成河,历史的潮水大浪淘沙,一种种思想烟消云散,唯有马克思主义在他心中深深地扎下了根。

少年时,日本轰炸机在头顶掠过的那一幕永远刻在了他心底:飞机是那样低,能看到驾驶员的模样!“看看巴黎和会时的中国,再看看APEC、G20会议中的中国!”陈先达声音洪亮,不徐不疾。从旧中国到新中国,从“站起来”“富起来”到“强起来”,陈先达是马克思主义中国化的亲历者、见证者。“我就认定了,中国要是没有共产党,什么问题都解决不了;要是没有马克思主义,什么问题都解决不了!”

23岁那年,陈先达从复旦大学历史系毕业后来到中国人民大学马克思主义哲学研究班深造,曾任中国人民大学哲学系两届系主任。从“姓马”到“信马”,从学习马克思主义到传授马克思主义,一晃就是60多个春秋。

陈先达忘不了5年前的那个傍晚,他在电视上看到习近平总书记参观“复兴之路”展览,发表了关于中国梦的讲话,心潮澎湃,激动不已,久久难以入睡……他情不自禁地仿写陆游《示儿》:“两岸一统日,家祭告乃翁。”

“中国知识分子具有爱国忧时的民族精神传统,老年知识分子更是如此。”陈先达说。

“以一己之偏见‘骂堂’,是在害人”

“不知从何时起,说中国坏话、骂这个社会成为了时尚,我们一个老师,逢课必讲‘瞧瞧人家国外’,负面的例子全是中国……”2014年底,一封见诸媒体的公开信《老师,请不要这样讲中国》激起舆论,更点燃陈先达心头的忧思。

“讲坛不能变成论坛,必须用马克思主义占领高校课堂!”作为“既有高水平的马克思主义理论学养又有战斗意志的理论战士”,陈先达敏锐地洞察到,在高校,不仅课堂上有“呲必中国”的怪相,马克思主义也在一些学科中“失语”、教材中“失踪”、论坛上“失声”。这事关高校培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人的大事,怎么了得?

陈先达夜不能寐,奋笔疾书,在主流媒体发文《改变马克思主义被边缘化的状况》《批评、抹黑及其他》。一针见血地指出“我们应该欢迎批评,但拒绝抹黑。抹黑不是批评,不是抨击不良社会现象,而是‘意在沛公’。”他强调:“课堂并非论坛,学生并非辩方。习近平总书记说过,历史是最好的教科书。在课堂上,教员是唯一的发言者,必须正确运用自己的话语权,结合中国近代史,让‘80后’‘90后’懂得中国是怎样从苦难中走过来的。”

这位笃信马克思主义的哲学家深知:一些年轻人对高校思想政治课、对马克思主义“不以为然”,倒不是因为读了马克思主义著作有了什么新见解,而是对某些社会乱象不满引起的连带反应。陈先达循循善诱:“我们现实中的问题当然存在,可这些问题,哪一条符合马克思主义基本原理?哪一条是坚持了马克思主义基本原理所致?要解决这些问题,哪一条能离开马克思主义基本理论和方法论的指导?”

在文章《批评、抹黑及其他》中,陈先达郑重忠告全国思政课教师:“教员的责任是传道授业解惑。不能以一己之偏见‘骂堂’,以获取一些缺少生活经验和辨别能力的学生的掌声。如果这样,是在害人,而不是育人。”

“唯有一事最得意,弟子才高压倒师”

“半世文章皆废纸,毕生功名只书痴。唯有一事最得意,弟子才高压倒师。”一诗吟来,陈先达眼中焕发着灼人的光彩。一辈子,他最亲近的人当数学生!

那些学生,可以在课堂上享受陈老师生动有趣、极富逻辑的授课,“把讲义整理出来就是一篇文章”,因为他决不讲没准备的课,不倒“白开水”;那些学生,可以随时上门叨扰,在老师家狭窄的客厅里谈古论今;那些学生,可以伴着陈老师在人大的林荫道上散步,谈哲学、谈人生,陈先达的著作《漫步遐思:哲学随想录》《散步·路上——我与学生聊哲学》就是这样产生的……

哲学知识浩如烟海,陈先达对学生讲得最多的,却是信仰。不管是当年穿蓝布裤的学生,还是今天穿牛仔裤的学生,他总是不厌其烦地强调:“姓马”是学习研究的专业,“信马”是滋养灵魂的信仰,只有“信马”才能真正“姓马”。

他认为,哲学是关于世界观的学问,而世界观是人生的“总开关”。在高校,专业课是解决专业知识问题的,哲学课则是解决人生方向问题的。“专业课学不好可以补修补考,人生方向跑偏了则很难补修补考,培养得再好也是为别人做嫁衣。”他认为,思政课关乎一生一世,就像专业知识的“瞄准器”,如果“瞄准器”坏了,发出的子弹甚至可能打到自己。

如今,陈先达桃李满天下。在他的学生中,不乏著名专家、长江学者、大学校长。中国人民大学哲学院教授李海洋记得,陈老师教自己上思政课,“你把课堂上学生的提问归纳研究,由此找到马克思主义原理通往年轻人心灵的路径。”

“他们的成就是我的骄傲,这是‘青出于蓝’的快乐。”陈先达知足。回顾一生,他久久沉思,这样说道:“我深深感觉到对于我们这些人来说,最惬意的人生是专业、职业、信仰的结合。我们应该信我们讲的、我们写的,它应该是从心底里流淌出来的。”

(作者张烁,原文刊于《人民日报》 2017年09月15日 17版)

相关阅读:

改变马克思主义被边缘化的状况

陈先达

学者·语粹

在我看来, 在中国这样的社会主义国家出现马克思主义被边缘化现象,不是偶然的。其原因有大环境方面的,也有小环境方面的。就大环境而言,主要是东欧剧变和苏联解体,世界社会主义革命低潮,西方国家尤其是美国推行思想渗透等等。就小环境而言,主要是改革开放以来,我们经历了深刻的社会变化,其中最重要的有两条:一条是由单一公有制向多种所有制共同发展的转变;另一条是由计划经济向市场经济的转变。

习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上发表的重要讲话中指出:“实际工作中,在有的领域中马克思主义被边缘化、空泛化、标签化,在一些学科中‘失语’、教材中‘失踪’、论坛上‘失声’。这种状况必须引起我们高度重视。”由于年龄关系,我亲身经历和目睹了新中国成立以来马克思主义在高校课堂中地位变化的全过程。可以说,在这个过程中既有马克思主义坚如磐石、不可动摇、学习热情高涨的情况,也有马克思主义被边缘化的情况,这种变化是我国思想领域中复杂化和多元化的反映。那么,如何认识这种变化?如何改变马克思主义被边缘化的状况?这值得好好研究。

■马克思主义被边缘化的问题必须引起高度重视

新中国成立之初我在复旦上大学时,马克思主义政治课是一门重要课程,当时叫社会发展史。后来,我到人民大学哲学研究班学习时,四门政治课也是非常有吸引力的课程。在高校中,马克思主义的指导地位,马克思主义教员的地位,马克思主义课程的重要性,很少听说有人怀疑过。原因并不复杂,当时没有产生否定马克思主义思潮的经济土壤、政治土壤、思想土壤,也没有现在这样发达的传播媒介。即使有些人有不同看法,在前30年也没有成为一种公开化的思潮。但近年来却出现这样的情况:在一些地方,有的马克思主义政治理论课教员羞于在人前说自己是政治理论课教员,马克思主义在课堂、论坛、杂志和出版物中被边缘化的现象很严重。有的学者甚至说马克思主义中国化是个错误的命题:马克思主义需要中国化才有用,说明它是错误的,不是普遍真理;反之,马克思主义既然中国化,说明它不再是马克思主义。按照这种观点的逻辑,经典的传统的马克思主义是错误的;而当代中国的马克思主义又不是马克思主义,那么,马克思主义还剩下什么?什么也不是!这种看法,根本不懂什么是马克思主义。

马克思主义的科学性恰恰在于它不认为自己是绝对的、普遍的、不需要根据实际情况灵活运用的学说。中国化的马克思主义之所以本质上是马克思主义,而不是别的什么主义,是因为从毛泽东思想到中国特色社会主义理论体系,其基本理论和方法都是严格运用马克思主义的立场、观点和方法,都是马克思主义的基本原理和中国实际的结合。习近平总书记已经看到这种马克思主义“失声”、“失语”、“失踪”现象的危险性,他在讲话中多次强调了这一问题,并明确指出这种状况必须引起高度重视。

在我看来, 在中国这样的社会主义国家出现马克思主义被边缘化现象,不是偶然的,其原因有大环境方面的,也有小环境方面的。就大环境而言,主要是东欧剧变和苏联解体,世界社会主义革命低潮,西方国家尤其是美国推行思想渗透等等。就小环境而言,主要是改革开放以来,我们经历了深刻的社会变化,其中最重要的有两条:一条是由单一公有制向多种所有制共同发展的转变;另一条是由计划经济向市场经济的转变。这两个变化都是极其重要的变化,没有这两个变化,中国就没有可能成为世界第二大经济实体,也就没有现在这样在国际上举足轻重的地位。可与此相关的是,这种变化在人际关系、意识形态方面也带来一些新问题:所有制多元化必然导致利益的分化,与利益分化相联系的是思想的多元化、价值观念的多元化;由计划经济向市场经济的深刻变化中,市场经济既有解放生产力和发展生产力的积极作用,也会对人际关系和思想意识产生深刻影响。

■在经济领域中一定要牢牢地把握两条

有人可能会说:如果由单一公有制转变为多种所有制并存、由计划经济转变为市场经济会带来如此多的问题,那么何必进行改革呢?这里,有两个原则是不能忽略的:一是多种所有制并存和共同发展,不能动摇公有制的主体地位,要把国有经济做大、做强、做优、做实。如果没有这一条,那么马克思主义的指导地位就会由于失去它强大的经济基础而发生动摇。二是我国的市场经济是社会主义市场经济,“社会主义”这四个字不是空洞的修饰词,而必须是实实在在的。社会主义市场经济是一个整体性的、具有创造性的新概念,它不是社会主义加市场经济,而是不可分割的有机整体。有人说:马克思主义不是在资本主义市场经济条件下产生的吗?对!马克思主义是在资本主义市场经济条件下产生的,但它不是为发展资本主义市场经济、为资本追逐最高利润服务的,而恰恰是为了批判资本主义社会。这里的一个根本区别是,在我们国家搞的是社会主义市场经济。如果单纯搞市场经济,可以不需要马克思主义,只需要各种有利于资源最有效配置和资本最大效益的学科就可以了,因此只需在市场导向下来区分各个学科,那么高校的各门学科的地位就会重新洗牌,文史哲尤其是马克思主义类的学科将会被挤到靠边站的地位。可是,我们的国家是社会主义国家,我们不能单纯搞市场经济,我们民族的发展前途需要马克思主义,因为它是社会主义制度的理论支柱,是中华民族伟大复兴的精神支撑。

市场主体着眼的是利益,是生产物质财富,而社会主义制度关注的不仅是物质财富,更重要的是社会主义制度自身的稳固、国家的安危、人民素质的提升和民族复兴的前途,但是市场经营者是不管这些的。只要观察一下现实生活就知道,市场推销的广告哪一个不是乱花迷眼?不是在催生人类的无止境的消费欲望和奢侈追求?如果我们的市场经济脱离社会主义本质,马克思主义在中国就没有立足之地。西方有位著名政治家曾对东欧一些所谓改革派说:我不在乎你们是否自称社会主义国家,是否自称是马克思主义者,你们只要接受我的民主化、自由化、市场化的方案就行了。这个西方政治家所谓的民主化,就是多党制,取消共产党的领导;所谓的自由化,就是取消马克思主义的指导地位;所谓的市场化,就是私有化,取消公有制,因为在他看来,公有制与市场经济是不相容的,是垄断的、非竞争的。他的这个方案的实质,就是资本主义复辟。自由、民主、市场经济,都是我们需要的,但前面都有一个前缀词,即应是社会主义的自由、社会主义的民主、社会主义的市场经济。

“社会主义”这四个字是生命线。在我看来,改革开放要不走封闭僵化的老路,要不走改弦易帜的邪路,在经济领域中一定要牢牢地把握两条:一条是公有制的主体地位,一条是市场经济的社会主义本质。有了这两条,共产党的领导、马克思主义的指导,才有坚固的经济基础。在这种条件下,即使产生了马克思主义被边缘化的现象,也容易纠正。

■如何认识我们社会中的一些乱象

当前,我们社会中的一些乱象,包括贫富差距、贪污腐败、道德滑坡等等,应该如何解释呢?我认为,这里存在一个更深层的问题,就是“制”与“治”的问题。“制”,指的是基本制度;“治”,指的是治理。在社会主义初级阶段,我国的基本经济制度是以公有制为主体、多种所有制经济共同发展,我国的基本政治制度是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度以及基层群众自治制度。可是在这种制度下,我们治理能力和治理方式如何?是否到位?这些值得深入研究。再好的制度也要人去执行,制度不会自动起作用。制度的有效性和优越性的发挥,取决于执行者的治理能力和管理能力。这些年来,习近平总书记没少强调国家治理的问题。

当看到有人把腐败以及社会中一些乱象统统归罪于中国共产党,归罪于公有制,归罪于马克思主义指导地位时,我就想起了这个“制”与“治”的问题,想起了柳宗元在《封建论》中反驳一些人否定秦朝确立的中央集权的郡县制,主张回归分封制时说的一句话:“咎在人怨,非郡邑之制失也。”也就是说,秦二世而亡不在“制”而在“治”,即秦二世无道,实行暴政,而不在于郡县制。

其实,当前我国社会中一些乱象,从根本上说也不在于我们的基本政治制度和基本经济制度,我们的基本政治制度和基本经济制度是符合中国国情的;而在于我们有些地方和有些方面的治理和管理还不够到位。例如,对市场导致的贫富差距,对市场失灵导致的各种乱象,从一定程度和一定范围来说,我们没有有效的治理方法。管理市场经济需要相应的法律和相应的道德规范。市场必须管,必须治,放任的市场经济,必然导致贫富差距、诚信缺失、道德滑坡。而且由于对现实问题不满,必然也会影响到马克思主义的威信。现在,有些年轻人不相信马克思主义,主要不是因为他们读了马克思主义著作以后有什么新见解,而是由于对某些社会乱象的不满连带引起的反应。

■改变马克思主义在一些学科中“失语”、论坛上“失声”的现象

需要强调的是,思想领域也是一样,必须坚持马克思主义在意识形态中的指导地位。如果由于实行市场经济而在思想和教育领域也以经济利益为导向,让经济利益成为我们高校各个专业导向的指挥棒,成为我们思想领域的指挥棒,成为学习动力的指挥棒,成为杂志、出版社的指挥棒,那么在这种弥漫着拜金主义的社会氛围里,马克思主义怎么可能不被边缘化呢?因为马克思主义不是关于发财致富的科学,而是关于人类解放的科学。因此,必须在对思想意识形态领域依法实行有效管理的同时,切实提高马克思主义理论研究水平和宣传水平,切实提高马克思主义理论工作者的政治地位,培养他们的光荣感和使命感。

我迫切期待改变当前高校中马克思主义在一些学科中“失语”、论坛上“失声”的现象,期待马克思主义理论工作者成为理论战线的战士,成为既有高水平的马克思主义理论学养又有战斗意志的理论战士。应该说,成为这样的战士是光荣的,因为如同握枪的战士一样,马克思主义理论工作者也是思想理论战线的战士。在社会主义中国,尤其在高校的马克思主义学院,首先要有一个理论战士的自觉意识,有了这样的意识,就可以在学术研究中有大的格局、大的眼界和大的成就。在社会主义中国,评价一个马克思主义理论工作者的学术成就,不应该以其出版过几本书、发表过多少文章为标准,而是应该以其是否能以问题为中心、是否能解释中国面临的实际问题为标准。在高校中,如果不改变马克思主义学科的评价标准,那么马克思主义被边缘化的状况将是难以彻底改变的。

(作者为中国人民大学教授)

本文链接:http://www.gdjsdr.com/html/societies/info_20346.html

文章仅代表作者观点,不代表本站立场。转载请注明出处和本文链接