布热津斯基眼中的“一带一路”

2017年5月14日至15日,由中国主持承办的“一带一路”国际合作高峰论坛在北京召开。5月26日,一代战略巨擘布热津斯基去世。如果布热津斯基没有去世,如果他依然年富力强,如果他获得发言权,他会如何评价这次论坛,又如何分析“一带一路”与世界秩序的关系?这是一个耐人深思的话题,似乎又是一个永远找不到答案的无聊假设。不过,通过对布热津斯基过往著作、言论的思维逻辑的探寻,这个问题的答案并不难找到。顺着这条逻辑线索,我们还能找到更多问题的答案,如布热津斯基眼中未来50年的中关关系趋势,中国崛起与美国霸权的关系,亚太格局与全球秩序的关系等。本文通过对布热津斯基生平主要战略著作的深入梳理,在字里行间探寻布热津斯基对“一带一路”看法的蛛丝马迹,进而深刻地理解美式战略的思维特点,帮助中国更好地做到知己知彼。尽管是一家之言,但布热津斯基的观点的确值得深思。

因美苏争霸而支持中国西进

早在1986年刊行的《竞赛方案》一书中,布热津斯基就明确表达了他对中国“重建丝绸之路,走向世界”的支持。其原因是出于他独特的地缘判断,以及他对美苏争霸的独特理解。

布热津斯基认为,美苏之间的竞争,不仅仅是两个国家的竞争,而是两个帝国体系间的竞争,是人类历史上第一次两个国家为了全球优势而竞争。“美苏争霸虽然是全球范围的,但有其中心重点:欧亚大陆。这个大陆是这场争夺的地缘战略的焦点,也是地缘政治的目标。”“谁控制了欧亚大陆,谁就支配了全球。”美苏争夺欧亚大陆的竞争,是沿着三条战线展开的。第一条是沿着北约、华约在欧洲的分界线展开的西部战线。第二条是从日本到“三八线”到台湾到东南亚,大致沿着第一岛链展开的东部战线。第三条是从里海到阿富汗的中部战线,

在这三条战线竞争的背后,隐藏着美苏争霸的战略实质。美苏争霸的地缘实质是海权强国与陆权强国、跨洋强国与跨陆强国的历史性竞争。故而,要深刻理解海陆关系和大国关系,方能找到控局之策。

尽管这两个国家都被世人尊为超级大国,但存在着巨大的差异。苏联其实是一个军事力量,尤其是常规陆战力量一枝独秀的国家,美国却是一个各项指标较为平均的综合性大国。故而,只要苏联不战胜就会失败,只要美国不战败就是胜利。

核武器的出现,杜绝了大国间的全面热战,无疑更有利于美国这种综合性帝国,而非苏联这种军事帝国。但是,苏联的战略家们从不甘心束手待毙。他们要努力发挥苏联的军事优势,不断改变棋局的力量对比。于是,输出革命、代理人战争、低强度局部战争……就像一个让人眼花缭乱的武器库,不断切割欧亚大陆的战略要冲。其背后隐藏着的,则是俄罗斯不变的地缘诉求:进入大洋。

也可以说,俄罗斯的优势就是美国的劣势,俄罗斯的劣势正是美国的优势。

俄罗斯雄踞欧亚大陆的中央地带,可以四面出击,享有内线作战优势,既可以伺机鲸吞,又可以用切香肠战术稳步蚕食。这是典型的陆权巨无霸的代表。

美国远离欧亚大陆,常常感到鞭长莫及。但是,美国控制海洋,这恰是俄罗斯的致命伤。因为地球表面的70%为水体所覆盖。控制海洋,就是控制全球机动自由,控制全球物流网。

自彼得大帝时代,俄罗斯的战略家们就明白了一个道理:如果不能拥抱海洋,俄罗斯永远不是一个真正的大国。俄罗斯虽然在北冰洋上拥有漫长的海岸线,奈何受技术限制,无用武之地。所以,彼得大帝的毕生功业,就是夺取波罗的海出海口。其后继者,则不断向黑海出海口冲刺。可是,无论是波罗的海还是黑海,都是封闭的海。俄罗斯要想实现质变,就必须在大西洋、印度洋、太平洋上获取优质海岸线和不冻港。正是在这三条线上,形成了从沙俄到苏俄时代不断的战略传承。

美国要做的,就是用围堵战略困住这个国家,使之与大洋绝缘。也只有全面封堵,方能加剧这个帝国内部的脆弱性,最终不战而胜。这不仅是对付苏联的方略,也是对付所有欧亚大陆上一切图谋冲向星辰大海的陆权强国的方略。

所以,三条战线都是服务于围堵苏联,而围堵苏联又是服务于谋求对苏联的不战而胜。这就是布热津斯基支持中国“重建丝绸之路,走向世界”的缘由,因为此举可以深化中巴合作,彻底堵住苏联南下印度洋的关键性战略通道。

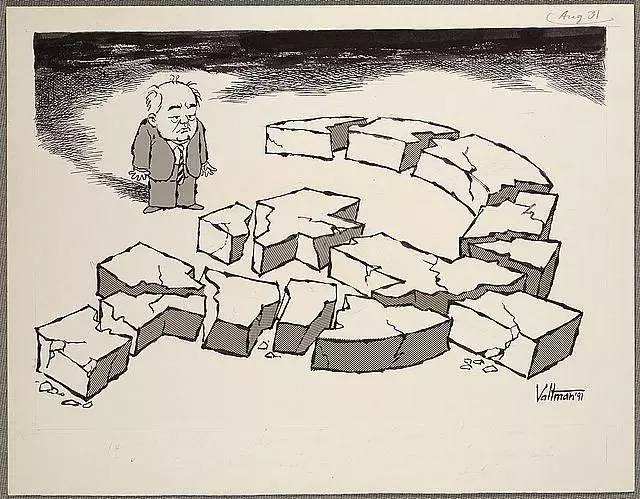

苏联解体后,继续支持中国西进

苏联解体后,国际形势发生巨变。布热津斯基的战略设计,也随之变化。

在1997年刊行的《大棋局》一书中,布热津斯基为美国提出了全新的战略设计。随着苏联解体、极端伊斯兰势力崛起,从小亚细亚半岛到阿富汗,出现了一个巨大的不稳定弧带。在这个弧带上,有两个重要的资源中心——里海和波斯湾。俄罗斯毫无疑问想重返中亚,当然更想在欧洲恢复旧边界。只要美国能在东西夹紧俄罗斯,就可以逼其南下。同时,土耳其想东进,印度想北上,极端伊斯兰势力想全面扩张,伊朗、沙特、巴基斯坦,也各有自己的地缘目标。这个地区呈现出空前激烈的竞争态势,所以,布热津斯基将这里称作欧亚大陆的巴尔干地区。

布热津斯基建议美国引导欧亚大陆上的各强国,围绕里海——波斯湾资源圈展开向心竞争,从而便于美国施展离岸平衡战略控局。在这个计划中,中国的西部开发与新丝绸之路带,在方向上无疑符合他的战略设想,可以在客观上起到承重墙、东部支柱的作用。如果这一战略成功,将有效抑制伊斯兰极端势力的发展,同时在几个地区强国之间形成难以规避的地缘竞争。如果这个战略失败,也不过是继续保持该地区的混乱,于美国大局无害。

这个战略成立的基本前提是,美国自己不能深入这个地区,而且要坚持以挤压俄罗斯为首要战略任务。但是,随着“9·11”事件的发生,小布什错误地将反恐战争提到绝对高度,深入阿富汗、伊拉克。这样一来,恰恰起到了惊散效应,等于自己跳下自己设计的陷阱,反而吓跑了猎物。

不仅如此,在布热津斯基看来,小布什还被普京利用。普京在“9·11”发生后,打着联合反恐的旗帜,深化改善美俄关系。这就全面葬送了《大棋局》的战略构想。在《战略远见》中,布热津斯基被迫改弦更张,转而呼吁构建大西方,形成一个美国领导,包括俄罗斯与土耳其在内的环北冰洋共荣圈,实质是要重启第二次对俄文化攻势,深度改造俄罗斯,变相恢复历史上西方主宰世界的格局。只不过当年的情形是,欧洲等于西方,英国是领头羊。今天,西方的范围却急剧扩大,美国是带头大哥。

立足欧亚巴尔干,让中国、印度、巴基斯坦、伊朗、土耳其继续围绕里海——波断湾资源地带进行向心竞争,无疑有利于美国整合大西方。所以,如果布热津斯基有发言权,当会继续支持“一带”设想。

但是,和“一带”相匹配的“一路”,布热津斯基的看法就复杂了。

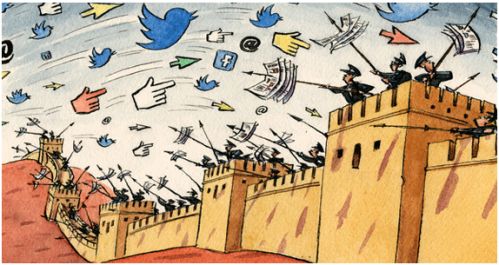

“一路”与美国红线

布热津斯基在2012年刊行的《战略远见》一书中明确指出,美国霸权的根基在于对全球公共空间的控制,包括海洋、天空、外太空及虚拟的网络空间。其中,海洋是最古老又是最切实的霸权基石。中国作为欧亚大陆边缘地带的强国,拥有海陆两个战略面。如果中国满足于利用高铁技术,向欧亚大陆内部发展,美国就可以立足传统的岛链基地,确保海洋控制权,静观事态发展。但是,如果中国注入大洋,还要在印度洋上经营港口与基地,形成事实上的战略存在,就会形成中美之间的巨大冲突点。

即便“一路”是纯民用的,不含战略动机的,也是难以让美国战略家们心安的,因为美式战略注重的是客观态势而非主观动机,认为经济力量与军事力量、民用设备与军用设备随时可以转换,很难防范。至少美国这些年是这样操作的,美国是所谓军事工商业复合体型社会。上述这种操作,也可以称为美国版的军民融合、军民一体。故而,美国对其他国家的类似举动猜忌尤深。

假如中国坚持“一路”战略,同时经济增量不断攀升,岂不是彻底碰触了美国的红线?随着时间的推移,在未来的半个世纪里--中美冲突会成为新一轮“美苏争霸”吗?

对这个问题,美国早已有了“标准”答案。

还在二战胜负不明的1942年,美国地缘战略家斯皮克曼就已经指出,就短期范围而言,美国的大敌是德国和日本。但是,随着德、日的战败,英、法的衰落,美国未来的头号地缘对手恰恰是今日的盟友苏联。但是,苏联也只是一个中期对手。从长期来看,真正影响21世纪全球地缘格局的重大事件,是中、印两个东方文明古国、人口空间大国、可海可陆的地缘两栖国家的复兴和再崛起。到时候,美国或将重新联合苏联,夹击这两个位于欧亚大陆边缘地带上的大国。

苏联解体后,很多美国学者重拾起这个预言,大谈中、印,尤其是中国崛起对世界秩序和美国霸权的冲击。对此,布热津斯基在《战略远见》一书中,也有涉及。

在该书第一章第一节,他就提到:“亚洲国民生产总值占全世界的份额,在大约18个世纪的时间里一直遥遥领先。直到1800年,亚洲的国民生产总值在全世界总额中仍约占60%,相形之下欧洲只占30%。1750年,仅印度的份额就占25%……到1900年,在英国的长期帝国统治之下,印度的份额缩小到仅为1.6%。”

类似的情况在中国也存在。由此可知,“中国和印度曾拥有卓越的经济地位。这一重要历史事实令一些人认为,亚洲当前的经济崛起,从根本上说,是回归了久远之前持续很长时间的常态”。如果只看这些内容,难免让很多印度读者和中国读者飘飘然,进而感到布热津斯基似乎也是认同中印威胁论的。可是,绝大多数人都忽略了一个逻辑上的悖论——当年,正是在经济成就辉煌时代的印、中,却相继为西方帝国主义势力所征服。

这就告诉我们,大国崛起不等于经济崛起,单纯的经济复兴其实并不可怕。正是通过这个隐藏的逻辑,布热津斯基得出了全新的非标准答案:中国在未来并非美国的头号战略对手,也不应该成为美国倾注主要精力思考的战略问题。

美国不应以中国为头号威胁

布热津斯基认为,美国未来不应以中国为主要地缘对手,原因有五个:

第一,经济发展也好,经济复兴也好,本身不足为惧。历史上,中、印的成功,都是在前全球化时代、农业文明时代的成功,虽然总量惊人,却并不具备转变成战略力量的能力。它们缺乏远距离投送军事力量的经验和意识,也缺乏将经济行为与国家战略密切互动的经验和意识。这些缺陷,直到今天仍在深刻影响两国的国际影响力。换言之,中、印经济复兴并不可怕,历史上它们就曾经在经济高位点被征服。可怕的是,中、印形成自己的一整套大战略体系,但目前还看不到这种趋势。

第二,要想取代美国的全球地位,不仅仅是要搞垮美国,更要解决美国垮掉后的全球失序问题。长期以来,美国提供了全球秩序必不可少的公共产品,包括跨国金融服务、国际留学体系、强大海军维持的全球海域秩序、互联网控制形成的全球网络运转。这实质是一种高明的捆绑战略,让大部分国家满足在美国运转的发展框架内各安其位,投鼠忌器。要改天换地,就必须拿出美国公共产品的替代品。目前来看,无论是中国还是印度,都难以在50年内拿出相关替代品。

第三,即便有朝一日,中、印形成了自己的战略体系,可以向世界提供拿得出手的公共产品,也不可怕。因为中印之间,就像当年的中苏之间,存在着邻近性国家之间的天然地缘冲突因子。两国将在互相竞争中互相牵制。这次印度缺席“一带一路”论坛,并且公然抨击中巴经济走廊“忽视其领土和主权完整核心利益”,就是最好的证明。

第四,如果进一步放大视野,就会发现,中国作为欧亚大陆上的国家,身边的竞争对手太多,远非一个印度,潜在的周边隐患也极其严重。布热津斯基随手圈出了中国周边的八大战争隐患并暗示,自古以来,没有一个国家能在不解决身边地缘问题的前提下,就形成远方霸权。只要这些隐患还存在,中国的经济发展就是沙滩上的城堡,不可能转变出帝国大厦。

第五,中国的经济发展本身也是美国全球捆绑战略的一部分,其发展高度依赖美国主导的全球经济体系。假如美国体系崩溃,中国经济首先受到猛烈冲击。

在布热津斯基看来,这样的中国,即便到2050年,也难以成为美国的最大对手。最差的形势,就是美国让中日印大三角互相牵制,再用中韩日小三角进行辅助制衡,必要时,还可以直接动用部分美国力量添油加火。更乐观的估计则是,在21世纪至少50年内,根本不存在所谓的中国挑战。

总之,“一路”的主观动机、客观态势都不重要,重要的是美国手中有充分的反制措施。美国暂且无须担心“一路”战略会颠覆美国霸权,而“一带”战略至少符合美国的中期战略利益。所以,大可支持“一带”,静观“一路”。

布热津斯基进而得出结论,中美冲突是一个夸大其词的话题。过度强调遏制中国,反而刺激对方,造成中美两不得利的互耗。未来,真正值得美国战略界警惕并高度烧脑的,并非中国,而是土耳其、俄罗斯与墨西哥。

美国究竟应该防范谁?

如前所述,布热津斯基晚年提出建立一个主导全球的大西方阵营的战略构想,美国则通过扮演这个特权俱乐部的负责人,维持美国的全球主导地位。为达成这个目的,很重要的一个任务,就是持续、深度地改造土耳其与俄罗斯。

改造土耳其的原因在于,这个国家是影响未来伊斯兰势力发展的重要堤坝。如果土耳其出现了逆世俗化趋势,让极端伊斯兰势力占上风,甚至变成一个比伊朗还极端的国家,美国的战略就会遭遇重大挫折。泛滥于中亚、中东的整个伊斯兰极端势力,也会因此戏剧性改变流向,横扫欧洲和北非。到时候,局面就会失控。

改造俄罗斯的原因则在于,布热津斯基依然深深忌惮着这个北方巨人。他要重启第二次冷战,用文化战略再次震撼这个巨人的心灵,让俄罗斯以普通国家的身份加入大西方阵营。如此,方能在长远的未来,更有效地面对越来越多的非西方大国的崛起。

这两个任务都不易达成,注定占据未来数十年内美国主要的战略资源。在这个过程中,中国也好,印度也好,肯定会利用这个机遇发展,但布热津斯基依据前述理由认定,在相当一段时间内,这两个国家都难以成为真正的全球性力量——中国的周边问题太多,印度的内部矛盾太深,真正有可能利用美国经略欧亚的“灯下黑效应”崛起的是墨西哥。

在历史上,美国正是通过全面击败墨西哥,获取了北美霸权,进而获得了世界霸权。现在,墨西哥的人口增量与经济增量都非常可观,而且与美国紧紧相邻,边界纠纷、非法移民、贩毒集团势力扩张……迄今都是难以解决的棘手问题。“一旦美国衰落,墨西哥由于国内的政治和经济动荡给美国构成的风险要严重得多。”如果美国处理不好这个问题,“美国的一个重大资产——地缘政治上安全、没有邻里冲突的地理位置就将成为过去”。仅此一点,就需要美国严肃对待墨西哥问题。其潜在逻辑,正和笔者一贯强调的警惕身边小国的思维相暗合。

一家之言,值得深思

毫无疑问,前述都是布热津斯基的一家之言,或许会影响美国的战略决策,也可能不会。但对我们中国而言,却是值得深思的一家之言。

站在中国的立场上,必须意识到,一个真正自信的国家,并不需要太多赞誉。中国是第二,还是第一,有时候恰恰隐藏着祸水转移的威胁论。在自己还不能拿出一整套全球治理体系的时候,就要先学会在现有体系框架内尽量利益最大化。让远方强者放心,让周边小国敬畏,抓住每次战略机遇,进行全方位发展(而非仅仅满足于发展经济),是大国崛起的必由之路。

大国博弈,有时候需要针锋相对、你左我右,有时候则需要将计就计、顺水行船,甚至与狼共舞、借刀杀人。一味强调“凡是敌人支持的我们就反对,凡是敌人反对的我们就支持”,必将束缚我们的选择面,缩小我们的战略运筹空间,甚至于敌人吃饭,我们就要绝食,敌人开车,我们就要徒步,敌人睡觉,我们就要熬夜。最后谁先垮掉,一目了然。

智者成于克己,愚者死于虚荣。美国历史上曾经十次掀起“美国衰落论”的大合唱,却在自我唱衰中连上十个台阶,成为人类历史上的第一个全球霸主,当今世界唯一的超级大国。其中的道理,值得我们深思。

布热津斯基不怕中国崛起,恰恰于我有利。他的战略构想,至少在半个世纪的尺度上,隐藏着中美客观双赢的可能。问题是,影响美国战略决策的,远非一个布热津斯基。高明的战略家,不仅能解读别国的战略,设计本国的战略,甚至能影响别国的战略。从这一点上说,中国发展到今天,已经到了一个急需战略家群体的时代。优秀战略家的数量、质量,是比经济指数更值得关注的一个重大指标。

本文链接:http://www.gdjsdr.com/html/global/info_20733.html

文章仅代表作者观点,不代表本站立场。转载请注明出处和本文链接