西方崛起的东方根源及“重回”亚洲

[内容提要]国际关系及其相关学科中存在着一种欧洲中心式的老调:无论是在过去还是今时的世界历史中,亚洲的地位低于欧洲与西方。也即是说,西方通常被认为是500年来国际体系和经济发展的主要推动力,而东方则被贬斥为西方活动的被动接受者--无论这些活动是在慷慨赠与还是剥削利用的模式下进行。本文将指出全球化进程的启动先于西方世界的崛起,且这一进程由东方世界所引领(中国为领头羊),并使西方世界得以实现向现代性的突破性发展。此外,尽管许多西方学者把中国的崛起归始于1978年,本文却认为这一发端应该往前推约1000年,即北宋肇兴的公元960年,直到1830年中国失去中心地位。故而与其说今日中国“崛起”,毋宁说中国“重回”全球经济的中心。

一、欧洲中心的“大变革”论对欧洲和中国的概念化叙事

在有关全球化和全球政治经济(或者说世界历史和世界政治)的欧洲中心式大变革理论之中,亚洲和欧洲通常被按如下两个步骤加以叙述。首先是欧洲迈上世界经济金字塔的顶层,其后便出口其文明特征,从而尽可能地以西方图景来重塑世界。或者更确切地说,大变革理论叙事的第一步认为,到了16世纪或在16世纪期间,欧洲完全出于自己的原因攀上了世界物质权力等级的顶峰。因此,人们认为西方是自力更生的文明,这种文明沿着欧洲中心论的“内在逻辑”发展,也即欧洲内部已经包含了崛起的种子,以致于它拥有所有必要的社会活力/创造力,尤其是理性化的制度和文化,以致于它能“自我生产”。

对许多(尽管不是全部)欧洲中心论观点来说,同样关键的是,它们并不认为东方也有同样的发展历程。东方被构建为次于西方的、与西方对立的他者。人们认为东方被“非理性的”、落后的制度统治--比如君主国家而非西式自由国家、神秘的来世宗教而非理性的新教、社会结构中的集体主义而非个人主义、迷信的头脑而非科学的心智等等。所有这些都在下面这一观点中发展到极致,即由于许多(但不是全部)欧洲中心论学者认为东方不具有自我发展的能力,因此,西方有义务承担起帝国式或全球性的开化使命,以推动东方进入西方模式的发展轨道,这将最终把东方护送到基于西方的资本主义文明的最高阶段。

至此便出现了欧洲中心大变革理论叙事的第二步。先是资本主义自发地在16世纪的欧洲蓬勃发展,随后西方文明向外扩张,并依照自己的图景来重塑人间世界。人们认为,1492年之后,欧洲文明通过作为贸易节点那些帝国向亚洲渗透,同时通过有形的帝国主义(译注:如殖民)扩散到美洲,其后又扩散到亚洲和非洲的大部分地区,并通过无形的帝国主义方式(译注:如贸易)向中东扩散。在欧洲中心论中,从1492年到1945年这一时期实际上被认为是以西方领导的“早期全球化”为特征的时期。

在此,我提出一个可作替代的非西方中心论的观点,它颠覆了典型的西方中心式的年表叙述和阐释,这包括以下三个重要的翻案性论点。

1.欧洲是后来而非早期的开发者,而东亚、中东和北非以及印度才是更早的初始开发者。根据后发理论,我认为西方只有因其借鉴、吸收、占用了更为发达的东方技术、思想和制度才能够取得突破性发展从而迈入现代性。

2.欧洲中心论中的世界历史假设全球化出现在西方崛起之后,而我却认为西方是在东方化进程所主导的第一个全球时代(1492-约1830年)中完成的现代化。即是说,东方化进程使得西方崛起成为可能。

3.标准的欧洲中心世界观假定,欧洲自1500年起主导世界的进程直至今日,只是由于20世纪60、70年代东亚走向崛起才面临挑战。也即,过去500年世界经济发展史的脉络为西方所主导。然而我认为,在公元650年到1830年间,东方的主要国家--依然是中东、北非、中国和印度--是全球经济的关键参与者,而且尽管西方在1830-2010年间主导了世界经济,但如今主流重归于中国、东亚(和印度)。可以说,全球发展的主流在过去1500年间的大部分时间里归于东方,即使其间西方为主导的短暂插曲十分重要,如今主流还是回归到了东方。因此,我更乐意谈论亚洲回归而非亚洲崛起。

二、非洲一欧亚区域化以及东方引领的前全球化

我将公元650年前后至1800年这一长时段分为两个时期,第一个时期是公元500年至1450/1492年间非洲一欧亚的区域化/前全球化。尽管欧洲中心主义的历史宣称前全球化诞生于欧洲的大发现时期,但这忽视了约公元500至约公元750年间出现的东方的大发现时期。

东方商人包括犹太人、亚美尼亚人、爪哇人、非洲人、印度人和中国人,尽管作为整体他们都很重要,但关键性的先驱角色由西亚穆斯林扮演。在向南面的非洲、东面的印度、东南亚和中国以及西面的欧洲(或说是基督教国家)扩张前,穆斯林开始曾试图通过伊斯兰教的传播和商贸活动统一西亚。当时他们的经济活动范围非常之大,以致于西亚实际上成为以麦加为中心的非洲一亚欧轴心。早在9世纪,伊斯兰商人就建起了一条漫长而连续的跨大陆商业路线,它横跨中国、欧洲和非洲。除商贸外,伊斯兰教的力量也于7世纪之后在地中海地区迅速传播,那里实际上变成了穆斯林世界的湖,而“西欧”不过是非洲一欧亚区域经济圈的一个海角。

珍妮·阿布一卢格霍得向我们提供了一幅跨大陆贸易网络的细致图景(尽管她只是将其发展上溯到12-13世纪,而我认为可以推至更早)。伊斯兰的倭玛亚王朝、阿巴斯王朝以及北非的法蒂玛王朝在连结多条长距离的商贸干道方面起着至关重要的作用。这主要涉及的是北部、中部和南部的路线(不过后两条才是关键路线)。中部路线始于地中海沿岸的叙利亚与巴勒斯坦,它在穿过巴格达后或是沿着陆路向东延伸,或是向南通向波斯湾;南部路线连结了亚历山大港一开罗一红海和阿拉伯海、印度洋以及更远的地区。1258年巴格达的衰落见证了伊斯兰世界的首都迁往开罗——也即后来被欧洲化的开罗,它随后变成了非洲一欧亚商贸的中心(不过后半段进程开始于法蒂玛王朝时期,可上溯到10世纪)。

通过商业线路,东方的商贸活动扩展到非洲以及处于该区域体系遥远西端的欧洲(主要通过意大利),它又反过来使得威尼斯人能够在欧洲和东方之间扮演中间人的角色。随着1291年标志着十字军东征终结的阿卡城陷落,威尼斯人开始转而依靠埃及派兵守卫的南部线路。从此埃及变得十分关键,以至于阿布一卢格霍德断言,“无论谁掌控了通往亚洲的海路,都能为如今衰退的欧洲制定贸易条款”。引人注目的是,在1291-1517年期间,埃及人掌控了约80%的来自东方的贸易额。甚至在1517年(也即埃及向奥斯曼帝国投降的这年)以后,威尼斯的生存仍然依赖于埃及。

因此,我们需要重新审视一个常识性的断言,即威尼斯和热那亚是全球商贸活动的先驱。我们最好将它们理解成中介人或中转者,其成功依赖于其在亚非主导的贸易体系中寻隙而入的能力。另一种观点也强化了这种理解,即威尼斯和热那亚是在埃及和东亚穆斯林所制定的严格条件下参与早期的全球经济的。

东方引领的早期全球化:1450/1492年至1830年

在欧洲中心论关于世界历史的一般进叙述中,存在一个主要的假设,即世界在1492年之前被分割或被细分为若干自治的、孤立的区域,以至于只有到了欧洲的大发现时期,屏障才开始逐渐消失。这实际上构成了初始的全球积累时期,其为1945年后美国主导的密集的全球化过程准备了一个起点。然而,鉴于上述的讨论,现实中所发生的一切无疑只是表明欧洲最终直接参与了早期的全球经济,而随着6世纪左右亚洲的大发现时期出现的无数东方商人早已为全球经济奠定了基础。换句话说,1492年以及全球化或前全球化的兴起并非毫无根源,而是以非洲一亚欧区域化所体现的高度整合趋势为先导。此外,也许更为公正的论断是,伊比利亚人(指西班牙和葡萄牙人--译者注)在他们通往印度的旅途中所发现的事物没有一样是早其800年便参与其中的东方商人所不知道的。因此,他们也许最好被称作从事重新发现活动的欧洲航海家。

此时我们遭遇到了关于世界历史的最为难解的悖论之一。由于欧洲中心论的教条认为中国在1434年以后退出了国际贸易舞台并退回到闭关锁国的状态当中,按照这一说法,中国的退出形成了一个真空地带,激情澎湃的伊比利亚人兴奋地涌入这一空间,从而开启了初期的全球积累阶段。然而,悖论之一在于,中国实际上于1434年后成为了早期全球经济的中心,悖论之二则是欧洲同非洲一欧亚的商贸联系正是在这个时期被加强,而且其很大程度上缘于穆斯林、印度人,尤其是中国人发挥的作用。那么,我们应该如何理解中国在早期全球经济中的中心地位呢?

15世纪中期中国经济转为银本位制是一个关键节点,这一制度导致了中国对来自欧洲的白银的巨大需求,这些白银实际上是欧洲在美洲发现并获取的。这种需求也正是中国强大的经济实力带来的一种效应——中国经济在10-11世纪已经历过某种意义上的产业革命。中国的经济实力造成其大量出口,而同时中国对欧洲的商品无甚兴趣,因此欧洲补偿结构性贸易逆差的唯一方法就是拿白银换取中国商品。这自然导致了白银从世界各地涌入中国以及南亚。

不过,当我们试图理解中国在全球经济中的地位时,欧洲对中国的系统性贸易逆差并不是唯一的重要因素。正如丹尼斯·弗林和阿图罗·吉拉尔德兹所说,1492年以后出现了一套中国占据中枢地位的全球套汇体系(或者说是“世界白银循环系统”)。由于中国经济(指经济总量--译者注)直到19世纪仍一直稳坐世界第一把交椅,其银本位的货币体系以及由白银支撑的大幅贸易顺差便意味着,同等数量的白银在中国换取的黄金数量是在欧洲的两倍。这刺激了全球白银套汇体系,通过这一体系,美洲的白银被欧洲人运往中国以换取黄金,继而将中国的黄金运回欧洲换取比在中国多一倍的白银,而后换来的白银又输往中国,如此周复。流程的每一阶段都能产生利润,这也刺激了中国和欧洲的经济发展。另一重要因素是,各色东印度公司加入到套汇体系之中,它们75%的利润都来自在全世界运输金银。依此可以得出以下几个结论:第一,中国在国际贸易体系中扮演着关键角色;第二,欧洲经济的成功源于各色东印度公司进入中国这一市场(或者如安德烈·贡德·弗兰克所说的“中国银槽”)的能力。上述的两点又被第三点所加强:至于剩下的那些利润中的大部分,欧洲人获取的办法也并未如欧洲中心论所叙述的世界历史所假设的那样依靠垄断亚洲贸易,而是通过充当亚洲内部贸易(或国家内部贸易)的中间人。因此,尽管欧洲人在世界经济中发挥了作用,但不如中国以及诸如印度和西亚等其他主要参与者。

更重要的是,各式东方代理人在15世纪后在推动全球经济方面举足轻重。当然,这一观点直接和秉持欧洲中心论的世界历史学家所构建的观点相矛盾,后者不但只关注欧洲打开了亚洲的大门,而且侧重于建立在“三角贸易”体系(常常被指涉为大西洋体系)之上的英国的中心地位--它将西非和美洲联系起来。尽管这在连通世界方面的确是一个发展,但关键在于,该体系的动力有很大一部分来自东方--尤其是中国和印度。因为正如我们所见,欧洲人从美洲掠夺而来的很大一部分白银流入了中国与印度,它们要么向东途经好望角和西亚控制的陆路与航线,要么向西驾驶西班牙的马尼拉大帆船进入途经菲律宾的智利与中国之间的贸易航线。也许甚至应该将另一个事实也考虑在内,即印度和中国(尤其是后者)对白银的需求是维持美洲矿产利润率的关键性因素。

综上所述,我们能够断定,亚洲商人所主导的太平洋和印度洋经济有力地推动了大西洋经济的再生产。尽管这并不是说欧洲在大西洋体系中作用寥寥,但还是说明太平洋/印度洋贸易体系帮助欧洲人进入其中,并使得欧洲在大西洋体系中得以发挥作用。更进一步,我们不得不承认,欧洲在1800年前未曾主导过亚洲的贸易体系,而是在事实上扮演了一个依赖亚洲本土知识、亚洲资本(许多来自于富有的印度商人)和亚洲统治者友好态度的次要角色。

然而,典型的欧洲中心叙事则会拒绝将1450/1492年到1830年视为“全球”时期,而更乐于将其视作一个前全球化的阶段,其间欧洲打破了屏障(“原始野蛮”的社会便藏身于将之与世界隔绝的屏障之后),因此为未来密集的全球化进程的出现提供了基础。说这一时期的贸易规模远远小于后二战时期无可厚非,但贸易在此只是相关性因索之一。最为重要的则是“资源集”从东方向西方扩散。正如前文所说,关乎西方崛起的所有关键性发展在极大程度上建基于对东方资源集的借鉴与吸收。不过,另一个核心观点在此出现了。全球化的其中一个关键性特征就是戴维·赫尔德及其合作者所说的高“即期倾向”(计量经济学的一个概念,此处高即期倾向指的是显著的影响效应--译者注),他们通过这一概念来说明:全球化,只有在我们可以证明全球流动有能力重组相隔遥远的社会的情况下,其真实存在方能得到承认。在下一节中,我将论证从东方向西方的各式全球流动是极其重要的,它们使得欧洲的根本性重组成为可能。由于篇幅的限制,讨论无法全面展开,但为了阐述我的观点,我将描述印度、伊斯兰中东以及中国对西方崛起的一些影响。

三、印度、西亚和中国对西方崛起的影响

在详述一些非西方地区对西方崛起的关键性影响因素之前,先来思考一下全球对话史所面临的持久挑战这一议题——尤其是关于流动的证据这一问题——是有意义的。当有观点宣称某一思想/制度/技术来自欧洲之外时,常常来自欧洲中心论的观点就会回应说,它是一项欧洲自己的发明,与来自欧洲以外的起源并无干系,或者只是一个巧合。仅仅通过间接证据(即在欧洲出现的某项事物早就存在于其他地区)来证明某一具体的流动往往是不恰当的。阿伦·巴拉同意这一点。他认为,当西方文化(欧洲)有兴趣理解早先的非西方文明的发明,且当欧洲展示出对非西方发明(思想、制度与技术)的兴趣之后不久,便在自身那里涌现出这类发明时,我们才有理由推断出跨文明流动。据此,我将会描述使西方崛起成为可能的一些非西方的关键性影响。

(一)文艺复兴和科学革命的中国、印度和伊斯兰文明渊源

人们常常认为意大利文艺复兴和科学革命塑造了关键性的认识论转折点,即它们令欧洲脱离了旧式的神学行为方式,并将其引向更为理性的、科学的现代思考方式。这一孪生的认识论革命常常被认为是缔造了“纯欧洲”时刻,即它们带领天主教教徒回到了源于古希腊的、发展的和理性的思想中。

然而,现今存在着一些重要的文献,它们将认识论革命重新置于东方影响的视角中,人们在许多关键性突破中发现其间产生的发明早就存在于印度、中国,尤其是伊斯兰世界中的西亚和黎凡特。伊斯兰在数学领域的创见——其中有许多依赖于更早的印度人的创见,尤其是代数和三角函数——则是关键。“代数”一词是切斯特的罗伯特在1145年对花拉子密的一本数学著作标题的翻译。这一状况在公共健康、卫生与医学领域的发展中也很显著。穆斯林发明了无数的医药和麻醉剂,在解剖学方面也多有开拓。

穆斯林还精通地图绘制、占星学和天文学,以致于其中的一些思想被欧洲所吸收(见下文)。有趣的是,沙提尔的数学模型同哥白尼在约150年后使用的模型极其相似。诺埃尔·斯维尔德洛认为,“似乎过多的巧合使得我们无法认为[哥白尼的]发现是独立的”。巴拉认为哥白尼的三角学方法源自印度的数学天文学,而且借鉴了穆斯林天文学家的各种洞见。他指出,公元476-1185年间有三位关键的印度数学家:阿耶波多、布拉马古普塔和婆什迦罗二世,他们在数学领域的开拓带来了关键性的突破,如果没有这些发展,欧洲就无法具备足够的必需知识来启动文艺复兴和科学革命。他还强调印度数学领域的发展并未像通常想的那样在十四世纪后就停滞不前了。

据称是源自意大利艺术的透视主义观念是文艺复兴的基础之一。然而,透视主义可追溯到埃及阿尔哈曾(Alhazen,965-1030)的作品以及进入第二个千年时他在光学方面的革命性贡献,即用“传入理论”取代了中世纪的“发射理论”。他还吸收了许多诸如阿维森纳(lbn Slna)和比鲁尼等穆斯林思想家所开创性提出的某些数学创见,最终带来了数学实在论的确立。此外,新的光学理论导致了欧洲人感知、识别能力的变化,并带来了对文艺复兴至关重要的“透视主义”,艺术家据此将物体呈现成就像它们出现在观看者的面前一样。

最后(但并非最不重要的),穆斯林(尤其是穆尔太齐赖派)宣扬人是自由且理性的主体--这恐怕是现代欧洲思想的主旋律。这一思想产生于先知穆罕默德死后不久,意味着向“理性伊斯兰神学”的迈进(以至于先知穆罕默德的教诲不可能被随后的政治权威人物扭曲)。著名的教义“创制”的意思包含了独立判断的实践,尤其是包含了一个观点--只能通过独立的、个人的人类理性才能够理解安拉。在此同样值得注意的是,是穆斯林而不是希腊人首先详细阐释了科学革命的关键主题--实验方法的理念。

问题现在变成:是否存在能够确保该种知识传播的貌似可信的传递路径,或者说这是否全部都只是东方和西方巧合的、各自独立的创造?巴拉指出,在欧洲人试图发展对数学的理解的时代,存在一条清晰的从印度到欧洲的传递路径。鉴于瓦斯科·达·伽马在印度的卡利卡特着陆,而喀拉拉邦学院所创办的数学发展中心就在该座城市,因此他有大量的机会接触这一学院。佳斯特维德的数学著作(Yuktibhasa,1550)在印度的葡萄牙教会学校流传,随后不久,欧洲开始利用该书中所举的方法来探讨关于无穷级数的问题。巴拉还挑选出其他紧密的联系,从而巩固了他关于印度对欧洲认识论革命贡献的断言(但并不应该忽略他也同样讨论了的伊斯兰和中国的贡献)。但无论如何,许多伊斯兰的数学知识是通过各式途径从印度的创见中发展而来的。

那么是什么传播路径将伊斯兰的西亚/北非和意大利连结起来呢?对伊斯兰思想的吸收是否发生在欧洲展现出对该种知识的兴趣时呢?首先,约公元900年以后,欧洲逐渐开始将伊斯兰文本翻译成拉丁文。伊斯兰知识不仅在西亚,也在西班牙发展,倭玛亚王朝哈里发哈卡姆二世对此做了积极推动。西班牙托莱多的陷落十分关键,因为知识来自托莱多的巨型图书馆,欧洲人在那里接触到了许多相关的书籍,它们在之后迅速被翻译成拉丁文。西班牙国王阿方索十世(1252-1284)主动沿袭了向伊斯兰学习的做法,葡萄牙的情况也大致如此。第二,伊斯兰思想也通过卷入东欧事务(有时是巴尔干半岛)的奥斯曼帝国进入欧洲。第三,伊斯兰思想还通过从西亚到北非的商路以及公元902年后通过伊斯兰治下的西西里半岛(阿拉伯在1050年以后对于萨勒诺学院的影响体现了这一点)进入威尼斯。简言之,存在足够多的传播路径。

(二)中国与伊斯兰对欧洲“大发现时代”的贡献

欧洲中心的世界历史认为文艺复兴是欧洲地理大发现时代的导火索,因为被纯“欧洲”的新知识所武装的、满怀好奇心的伊比利亚人试图扬帆远航去探索那个被认为已经陷入停滞和非理性制度中的落后亚洲。然而,极有可能的情况是,东方知识和技术的传播首先为航海提供了保证,其中有许多来自西亚和中国。另一可能情况则是,正是穆斯林发明了能够在逆风下航行的斜挂大三角帆船。对欧洲来说,鉴于博哈多尔角南部盛行的强逆风,大洋航行要依赖于斜挂大三角帆船,又由于斜挂大三角帆船导致了之字形(三角)路线,为了计算航行路线的直线距离,人们就需要几何学与三角函数。正如我论证的那样,这些数学知识最早是从穆斯林传递到伊比利亚人那里的。此外,由于非洲西海岸的博哈多尔角南部的强潮汐会令帆船搁浅,人们也就需要关于阴历的知识(鉴于月亮决定着潮汐状况)。这些知识也是居住于葡萄牙的犹太人地图制作师雅各布·本·亚伯拉罕·科瑞斯克从穆斯林引进的。并且,公历、更为精确的航海图、经纬度表以及星盘和象限仪的知识都源于西亚。方形船体、尾舵、三重桅杆系统和指南针则来自中国,前两者在公元400年左右已被发明,后两者在1090年便已被使用并于1185年传至意大利。

然而,欧洲航海在某一方面还是独树一帜:欧洲的船配备了加农炮。在欧洲入侵印度洋之前,亚洲的商贸是一项非常和平的事业。不过有一项证据显示,加农炮是中国在1290年左右发明的(在中国叫“震天雷”)。由于欧洲的第一座加农炮需要追溯到1326年的佛罗伦萨和1327年的英国(沃尔特·德·米勒米特的手稿展示了后者),因此上述证据十分重要。

然而对于加农炮传到欧洲的说法只是基于间接证据。约瑟夫·尼达姆和他的同行们认为,住在大不里士的意大利商人、在13世纪旅居中国的欧洲修道士或在1260年后各种在中国服雇佣兵役的穆斯林可以接触到中国的加农炮。毫无疑问的是,欧洲和中国间充分的交流使得加农炮设计理念的传播成为可能,也许是通过图片呈现和/或通过关于其设计模型的实际信息。虽然这些断言仅仅是猜测,但加农炮明显不可能莫名其妙地在欧洲冒出来。没有专家提供欧洲必然能独立发展出加农炮的证据,那么中国知识的传播就构成一个貌似可信的解释。

当然,加农炮以火药的使用为前提。欧洲中心论的学者常常将火药的发明归于1267年的欧洲科学家罗杰·培根。然而,关于火药的秘方却可以追溯到约公元850年的中国,而且1044年就有公开的书面记载。尼达姆还指出,在培根所公示的关于火药的声明中,关于中国鞭炮的描写清晰可见。培根可能接触到了已经出版的中国关于火药的秘方。这一知识是如何从中国传到西方的呢?保罗克·雷西和阿诺德·佩西发现了培根的私人朋友,如布瑞克的威廉,他在1256/7年刚从中国回来。尽管他非常可能带回了信息,但有一系列的欧洲人(主要是修道士)曾到中国游历并于1245年开始陆续返回欧洲,其中的任何一人都可能带回秘方。

(三)启蒙如何寻源于中国

回到1700年以后的欧洲历史,另一个关键性发展即是启蒙运动和英国农业/工业革命。西方教科书的经典观点认为,启蒙运动是欧洲在文化/认识上的一场重要革命,它开启了现代工业化时代的序幕。然而,这掩盖了1700-约1780年间的一个事实,即欧洲的许多地区从中国文明中获益良多,尤其是“理性”观念。鉴于大量的中国文献和小册子在18世纪的大部分时间里持续涌入欧洲(其中有许多是耶稣会的人带回来的),对于当时的欧洲,不乏相关的思想资源。

在盎格鲁一撒克逊的标准中,苏格兰人亚当·斯密是欧洲最重要的政治经济学家,他的背后是法国重农主义经济学家弗朗斯瓦·魁奈。然而,很少有人知道魁奈背后是孔子。由于儒家元素在魁奈的思想中是如此根深蒂固以至于他在当时常常被称作“欧洲的孔子”。事实上,对重商主义观念提出批评的第一位欧洲人是魁奈而不是斯密。“重农主义”这一术语意味着“掌控自然”,其将农业视为决定性的财富来源(这滋养了日后的英国农业革命观念)。来自中国的政治经济学主张对魁奈的影响可以在他很多的想法中看到。其中最重要的观念即是“无为”--译成法语则成了放任自由。早在公元300年,郭象就将无为描述为“万物各用其性,各足于其性”(不过要指出的是,这一观念的出现可以推溯到公元前)。

所有这些并不是想要说明欧洲启蒙运动纯粹是中国思想催生的产物,因为一些启蒙思想家显然拒绝把中国当作欧洲的榜样--最典型的就是孟德斯鸠和伏尔泰。然而,全然忽略中国对西方文明认识论重要转向的影响则有失偏颇。

(四)英国农业革命如何寻源于中国

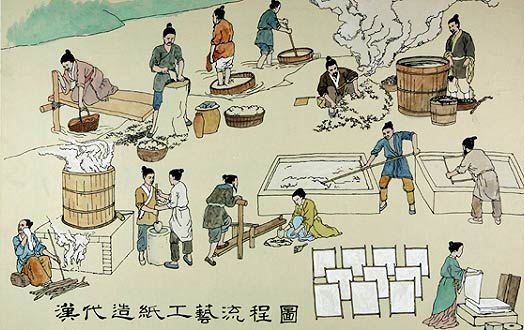

再来谈谈英国工业革命。包括桦式铁犁、杰斯罗·塔尔的条播机与马力耕机、马力打谷机、旋转式风扬机以及在轮作制度上的创新等关键性发明都能在6世纪以前的中国找到。桦式铁犁最早在6世纪以前的中国就被发明出来。令人好奇的则是,欧洲中世纪的犁效率极低,关于这项中国技术的知识也早在13世纪就已传入欧洲,但直到18世纪它才被仿效。不过,我们知道的则是,罗瑟勒姆犁于1730年在英国出现,它来自荷兰(荷兰人将它称作“粗犁”)。但是否是荷兰人最早发明了粗犁呢?

人们可能会认为罗瑟勒姆犁和粗犁的发明与中国倒弧桦式铁犁没有关系。但弗朗西斯卡·布雷已经否定了这种可能性,因为欧洲的新犁同极早期的中国发明太过相似。此外,欧洲新犁的突然出现--它是如此不同于已经被使用了近千年的犁--表明,这不可能只是巧合。无论如何,17世纪旅居西亚的荷兰人显然已经带回了中国真实的犁模型并制造了粗犁。

旋转式风扬机是一项重要的突破,因为它能够在收割谷物之后分离谷物的壳和茎梗。不过,中国的旋转式风扬机要早得多,可以追溯到公元前2世纪。仍然有证据证明耶稣会在18世纪20年代将它从中国带到法国,而荷兰船员在1700-1720年间将它从中国带到荷兰。此外,各式模型被带回了瑞典,如乔纳斯·努尔贝里等瑞典科学家又将其进行改造。有趣的是,努尔贝里公开宣称:“我从来自中国的三个不同的模型中得到了一个初步设想。”。此外,中国在公元前3世纪就首创的多管条播机保证了高效农业系统的发展。欧洲在很晚--也即在杰斯罗·塔尔所谓的发现了条播机后——才赶上中国。

追踪中国发明的传播并不容易。鉴于塔尔的模型在各方面同中国的模型是如此的不同,我们在这里偶然发现了一个关于传播过程的困境,即被传播的东西不是模型而是观念。然而,播种机的观念极有可能是通过当时已经存在的关于该种设备的书本和手册进行传播的。比如,阿尔瓦雷斯·塞梅多的著作《伟大而享有声誉的中国君主政体的历史》描述了他在中国河南所见到的三铁犁或犁剪刀耕地的场景。

值得注意的是,塔尔在他的著作《马力耕机耕种》中描述的关于条播机的基本原理几乎逐字复制了可被追溯到公元前3世纪的中国手册原本中所描述的内容。此外,布雷还指出:

欧洲的发明家刚好在中国农业知识蓬勃发展的时候,突然开始制造和中国相似的设备来同时在几个犁沟中播种,这不可能是巧合。

最后但并非最次要的是轮作制的问题,它在很大程度上被当作特内普·汤森德的发明。新的轮作制被当作英国引领的核心农业突破,其实早已在中国被掌握。值得注意的是,早在6世纪,中国就已经发展出了许多这样的制度,所有这些都可以在《齐民要术》中找到。各式在17世纪中期以后传到欧洲的中国手册所包含的这些信息很有可能已经直接影响了汤森德,尤其是英国正是在这段时期对发展农业产生了兴趣。

(五)英国工业革命如何寻源于中国和印度

基于马歇尔·霍奇逊的宏伟巨著中的创见,英国革命也可被讲述成了相似的故事。因此,尽管英国经济史学家因詹姆斯·瓦特发明蒸汽机的技艺而赞美他,但瓦特却有可能在某些方面要感谢中国。蒸汽机的基本原理可以追溯到王祯的《王祯农书》(1313年),而该书中的相关内容则又要追溯到水力鼓风机的发明(公元31年)。尽管人们承认詹姆斯·瓦特的蒸汽机可以追溯到威尔金森的机器,但很少有人承认后者同王祯的机器有许多相似之处。此外,中国的鼓风机的双重动力抽吸泵在形式上同瓦特的机器非常相似,而且到了17世纪晚期,中国已经发明了汽轮机。此外,中国在枪支制造上的突破也非常重要,这确保了后期蒸汽机的发明(鉴于加农炮或枪支都是单杠燃烧的器械)。而且,进一步相关的是,瓦特的一个主要困难是他需要研制出一个密封气缸,因此他需要向威尔金森寻求帮助--威尔金森拥有一家用来制造加农炮的钻孔磨坊。

冶铁(后来是钢)和棉纺织业是英国工业革命的两大支柱。然而,我们知道中国和印度在英国之前许久就已经发展出了该产业。鉴于此,英国制造商直到18世纪才为了发展炼制钢铁的技术而向中国和印度学习制造方法。棉纺织业也可能受益于早期的东方创见。因此,尽管人们认为英国的发明家约翰·洛姆借鉴了意大利机器的理念,发明了日后成为兰开夏郡棉纺织机模型的丝织机,但事实是意大利机器是13世纪以来的早期中国发明的仿制品。

总而言之,上述任何一点都并非要说明,英国人只是印度、尤其是中国的诸般发明的受惠者,即使他们把这些发明整合在一起,并由此带来了其人均收入超过此前任何历史水平的结果,但的确是英国而非中国利用中国的种种超凡技术创制了蒸汽机。显然,英国的本领之中包括了消化吸收他人发明的能力。

四、结论

回到本文的关键目标,讨论的要点分为三个部分。第一,欧洲中心大变革理论关于现代性/全球化的第一步假设认为西方完全是自力更生的,本文挑战了这一说法,因为这种说法掩盖了如下事实,即西方通过吸收更早的东方发明而获益。第二,本文认为,西方的崛起在很大程度上发生在早期全球化时期,也即东方化是主导进程而西方化则是次要进程的时期。因此关于东方资源传播的讨论在知识方面承担起双重作用:第一,它质疑了欧洲中心主义赋予欧洲的自力更生的状态;第二,这种传播对约1492年以后东方引领的早期全球化是否存在这一点进行了检验,也即它激发了一种即期倾向,欧洲依靠该种倾向以及因为该种全球传播而至少部分地被重组。第三个关键点是,尽管欧洲在18世纪超越了中国而且的确变成了世界的领导者(1945年以后美国也加入了其中),以致于中国相对退步极大,但我们今天所目睹的并不是中国的崛起而是中国重回其在1450-约1830年所占据的世界经济的中心地位。此外,中国当时的领导地位很大程度上是因为宋朝时期的产业发展,这表明也许将公元960年而非1978年视作中国发展的元年才更为合理。

本文链接:http://www.gdjsdr.com/html/culture/info_10300.html

文章仅代表作者观点,不代表本站立场。转载请注明出处和本文链接